应该是在1995年,那是在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利50周年之际,我在我所服役的部队见到一位老者,是空政作家、电影《吉鸿昌》的编剧陈立德,我对军旅作家相对熟悉,但却并不识得此公之名,彼时他已年届花甲,笑容可掬,不善言辞。我仅20岁,举止青涩,双方无多谈资,与他仅打一照面,颔首略作招呼。

《吉鸿昌》这部电影是1979年向国庆30周年献礼的影片,放映之后,吉鸿昌这个人物几乎家喻户晓,该片也获得大众电影百花奖最佳编剧奖,可见人心所向。那是我童年时代的英雄剧,我之所以了解吉鸿昌这位抗战英雄,全因这部电影。

我之前并不了解,这部电影的剧本早在1957年就创作完成了,它最初名叫《塞上忠魂》。1961年9月,剧本在长春电影制片厂的《电影文学》杂志刊登,电影厂随即组建团队,陈立德也赶赴长春修改剧本。但是随后受到一些阻挠,理由是旧军人不应该宣扬,其实旧军人的弃暗投明,恰恰更值得宣扬。直到过了十几年之后,这部电影才在1977年重新上马,陈立德再赴长春重新修改剧本,电影文学剧本也先于电影在1978年由湖北人民出版社出版。我读过这部剧本,故事紧凑且主题鲜明,它从1931年九一八事变之后,紧紧围绕吉鸿昌思想发生转变、转而拥护共产党投身抗日这一主题。

后来细想,1957年还在原广州军区空军通信团服役的陈立德年仅22岁,他如何知晓吉鸿昌的大名呢?1953年,毛泽东主席亲自为吉鸿昌烈士签发纪念证,那一年,吉鸿昌的女儿吉瑞芝被选为天津市青年代表,参加了全国青年代表大会。吉鸿昌的影响力在持续扩大。陈立德在这部作品之前,并无与吉鸿昌相关的文学和传记作品出现,而胡红霞所写的小册子《吉鸿昌就义前后》,是1971年出版的。那么陈立德又是如何得知吉鸿昌这个人物的具体事迹史料,并倾注感情,把这部电影剧本写得有声有色的呢?

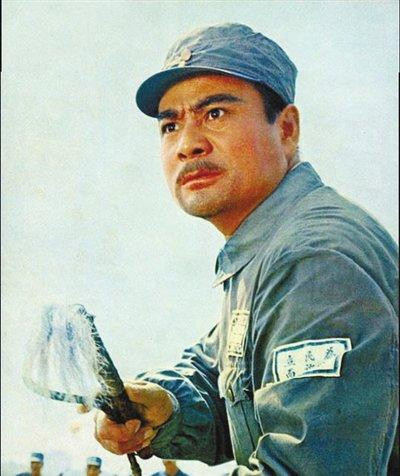

这说明在新中国成立不久,吉鸿昌这个人物已经广为人知,而此后的电影更是起到推动的作用。达奇饰演的吉鸿昌,身材魁梧,英姿勃勃,与吉鸿昌本人神似,这个形象影响深远的,对于我那一代人以及后来的很多人来说,是根植于心的,是最好的爱国主义教育。

电影上映时我正值垂髫,并不知道吉鸿昌和天津的深切关联。及长读书识字,渐知其在天津花园路的故居,知他被捕的国民饭店,以及后来在中心公园内竖起的横刀跃马的铜像等地标,了解由浅入深。我又读到他的就义诗:“恨不抗日死,留作今日羞。国破尚如此,我何惜此头!”情绪洒脱慨然,堪称佳作,直比谭嗣同的诗句“我自横刀向天笑”,而悲愤之情更深。与世界诀别之时,以树枝当笔,在雪地写下遗诗,该是多么从容镇定。而他给妻子胡红霞的绝笔,开篇即语:“夫今死矣,是为时代而牺牲。”站位之高,极为通透,仿佛洞悉了历史般的直观。

我从部队回津之后,供职于档案部门,研究天津地方历史。我曾参与大型党史纪录片《曙光》的撰稿,并在表现吉鸿昌的《战旗》一集中作为主讲人出镜讲述,当我面对镜头,站在“红楼”上向前遥望,时光恍然。那时“红楼”作为吉鸿昌的纪念馆正在腾迁修缮,尚未开放,楼上楼下一片空白,正好留出一段空间,给历史足够的沉思。因感受颇深,我在演播室的讲述投入了极真挚的感情,因而受到了吉鸿昌外孙女郑吉安的高度赞扬。

为统筹拍摄这部纪录片,我收集了大量资料,亦包括也是于1979年,在河南人民出版社出版,由天津老作家周骥良撰写的长篇小说《吉鸿昌》。我曾有幸与周先生对谈,当时采访他是为天津解放事,周先生已年过百岁,因他年事已高,故未能提及《吉鸿昌》的写作,也未及带上我手中的书请他签名。我有幸见过两位《吉鸿昌》的作者,都未能深谈,诚为憾事。作家眼中的吉鸿昌,普通人眼中的吉鸿昌,抑或党史研究者眼中的吉鸿昌,也许并不一样,然而他奋起救国而加入中国共产党,毁家纾难而建立同盟军并收复失地,运筹帷幄出版《民族战旗》,为抗日联络奔走而献出生命,如此等等,这些丰功伟绩,足以彪炳青史。

吉鸿昌所写“恨不抗日死”,是未能马革裹尸、醉卧沙场之意,但他终究是为抗日而死,他死于刑场之上对面射来的子弹,何其壮怀激烈!英雄死得其所,故而不会无声无息,而有敬仰其志者,甘愿为他竖像立传,流芳于后世,是谓精神不死。

广升网-配资门户网址-专业配资炒股-公司配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。